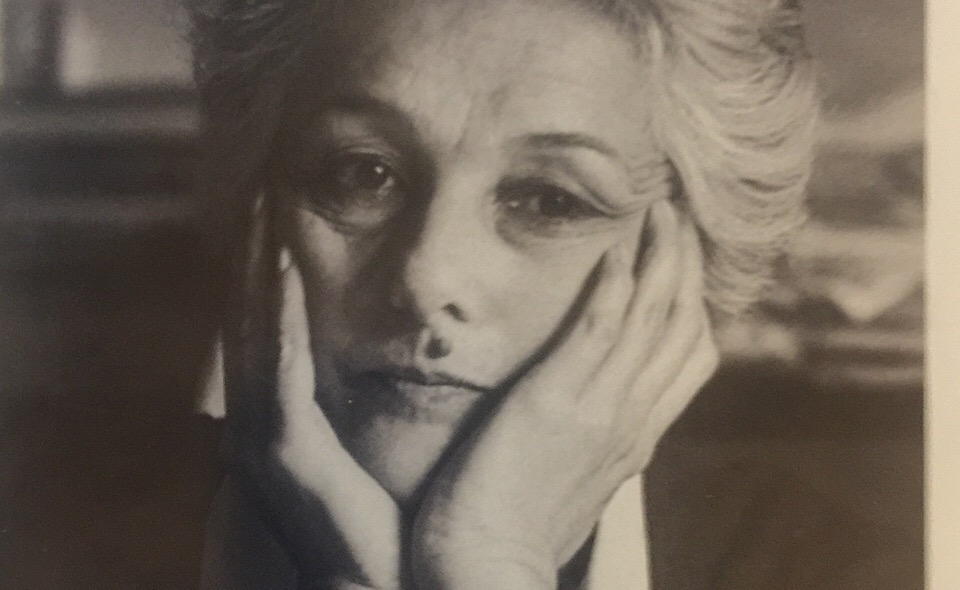

Il “socialismo che si fa in tutti e ciascuno come liberazione”. L’eresia di Rossana Rossanda

In memoria di Rossana Rossanda. Col concludersi del

“secolo breve”, la fine del comunismo e la svolta della

globalizzazione, Rossana Rossanda ha sempre rivendicato

di appartenere al suo tempo e insieme non ha mai smesso

di interpretare, di afferrare, di comprendere i nodi di

un’altra contemporaneità – che nasceva sotto i suoi occhi.

Come per offrire un canone di lettura della propria

biografia, ha ripetuto più volte che era diventata militante

comunista per “scelta”, condividendo nel partito “nuovo”

di Palmiro Togliatti, disciplina, rigore di analisi e cecit�

ideologica. Qualche anno prima del ‘56 fu Annamaria

Ortese in viaggio col suo Treno russo che cominciò a farle

sospettare, tra polemiche, litigi e abbracci, della realt�

dello stalinismo (A. Ortese, La lente scura, Milano,

Adelphi 2004).

Autrice e militante, ha respinto con fermezza la

mitizzazione della propria figura, della propria opera ed è

intervenuta, in continuità con se stessa, sui nuovi orizzonti

politici e di studi che nel frattempo si erano aperti (ricordo

emblematicamente la posizione presa in merito alle ricerche di Marcello Musto studioso del marxismo, un

“cervello in fuga” da Napoli a Toronto).

Va sottolineato con forza che la sconfitta storica del

comunismo non l’ha intrappolata nella diaspora della

sinistra e nel vicolo cieco delle sue identità. Forse la

filosofia, l’insegnamento di Antonio Banfi non glielo

potevano permettere. La vocazione politica la spinse, con

la fondazione del “Manifesto” a fare da “ponte” tra la

“saggezza della vecchia sinistra” e le “idee giovani” che si

erano prospettate col ’68.

Politica e autobiografia. Agli inizi degli anni 2000 aveva

definito se stessa, nella propria autobiografia, la ragazza

del secolo scorso, raccontando la contemporaneità a cui

apparteneva e quasi documentando e circoscrivendo nel

testo di qualche anno più tardi (Quando si pensava in

grande. Tracce di un secolo, Torino, Einaudi 2013),

lo spazio teorico dentro al quale era intervenuta: Lukacs,

Sartre, Althusser, Paul Sweezy, Salvador Allende, Bruno

Trentin, i grandi intellettuali e dirigenti del secondo

Novecento con i quali aveva condiviso il progetto di

cambiare il mondo e di cambiare la vita. Aveva conosciuto

a Parigi ,negli anni in cui abitò con Karol Kewes Karol,

Michel Foucault: “un’intelligenza di primordine”, in

assoluto contrasto con Sartre.

Non si era tirata indietro nemmeno nel contestualizzare

l’impasse del terrorismo nel clima sociale degli anni ’70.

Indicando con rigore che l’aria di famiglia delle Brigate

rosse non poteva scalfire il senso critico del comprendere

(Cft. Brigate rosse. Una storia italiana, Milano, Mondadori

2007).

La sinistra e la storia. Non ha mai ceduto alla “malinconia”

di un sinistra vinta e ha interpretato la propria formazione

intellettuale e militante come espressione di avanguardia,

di un marxismo critico, “occidentale”, sorto su base

eurocentrica.

Nella tradizione comunista ha fatto parte e ha dato voce

ad una sinistra eretica, aperta, avversaria di ogni censura.

Era rimasta colpita dalla particolare esperienza della

Resistenza, in Germania, della “Rosa bianca” e dichiarò di

aver amato la “lezione di laicità” di Dietrich Bonhoeffer – il

suo pensiero filosofico-religioso e la sua passione politica,

su cui ha scritto.

—

Foto in evidenza: Rossana Rossanda (dalla copertina del libro “La ragazza del secolo scorso”, Einaudi, 2005